Εισάγετε μια λέξη ή φράση σε οποιαδήποτε γλώσσα 👆

Γλώσσα:

Μετάφραση και ανάλυση λέξεων από την τεχνητή νοημοσύνη ChatGPT

Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να λάβετε μια λεπτομερή ανάλυση μιας λέξης ή μιας φράσης, η οποία δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το ChatGPT, την καλύτερη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης μέχρι σήμερα:

- πώς χρησιμοποιείται η λέξη

- συχνότητα χρήσης

- χρησιμοποιείται πιο συχνά στον προφορικό ή γραπτό λόγο

- επιλογές μετάφρασης λέξεων

- παραδείγματα χρήσης (πολλές φράσεις με μετάφραση)

- ετυμολογία

Τι (ποιος) είναι Салтыков - ορισμός

РУССКАЯ ФАМИЛИЯ

САЛТЫКОВ

Алексей Александрович (р. 1934), российский кинорежиссер, народный артист России (1980). Фильмы: "Председатель" (1964), "Директор" (1970), "Возврата нет" (1974), "Емельян Пугачев" (1979), "Экзамен на бессмертие" (1983), "Господин Великий Новгород" (1985) и др.

---

Борис Георгиевич (р. 1940), российский государственный деятель, министр науки и технической политики Российской Федерации с 1993.

---

(Салтыков-Щедрин) Михаил Евграфович (наст. фам. Салтыков; псевд. Н. Щедрин) (1826-89), русский писатель-сатирик, публицист. В 1868-1884 редактор журнала "Отечественные записки" (до 1878 совместно с Н. А. Некрасовым). Творчество Салтыкова, сочетая публицистичность и художественность, воссоздало гротескно-сатирический образ мира русской бюрократии как порождения самодержавно-крепостнического строя ("Губернские очерки", 1856-57, "Помпадуры и помпадурши", 1863-74, "Пошехонская старина", 1887-89, "Сказки", преимущественно 1882-86, и др.). В "Истории одного города" (1869-70), пародируя официальную историографию, создал галерею образов градоправителей. В социально-психологическом романе "Господа Головлевы" (1875-80) изобразил духовную и физическую деградацию дворянства. В книге очерков "За рубежом" (1880-81) Салтыков высмеивал как политическое устройство и общественные нравы Европы, так и историческую отсталость России, стремясь осмыслить ее судьбу.

---

Петр Семенович (1698-1772/73) , российский генерал-фельдмаршал (1759), граф (1733). В Семилетней войне, командуя русской армией в 1759-60, одержал победы при Пальциге и Кунерсдорфе. В 1764-71 генерал-губернатор Москвы.

---

Федор Степанович (?-1715) , российский государственный деятель, сподвижник Петра I. Обучался морскому делу за границей, в России руководил строительством кораблей. Составил проект экспедиции для отыскания морского пути в Индию через Сев. Ледовитый ок.

---

Борис Георгиевич (р. 1940), российский государственный деятель, министр науки и технической политики Российской Федерации с 1993.

---

(Салтыков-Щедрин) Михаил Евграфович (наст. фам. Салтыков; псевд. Н. Щедрин) (1826-89), русский писатель-сатирик, публицист. В 1868-1884 редактор журнала "Отечественные записки" (до 1878 совместно с Н. А. Некрасовым). Творчество Салтыкова, сочетая публицистичность и художественность, воссоздало гротескно-сатирический образ мира русской бюрократии как порождения самодержавно-крепостнического строя ("Губернские очерки", 1856-57, "Помпадуры и помпадурши", 1863-74, "Пошехонская старина", 1887-89, "Сказки", преимущественно 1882-86, и др.). В "Истории одного города" (1869-70), пародируя официальную историографию, создал галерею образов градоправителей. В социально-психологическом романе "Господа Головлевы" (1875-80) изобразил духовную и физическую деградацию дворянства. В книге очерков "За рубежом" (1880-81) Салтыков высмеивал как политическое устройство и общественные нравы Европы, так и историческую отсталость России, стремясь осмыслить ее судьбу.

---

Петр Семенович (1698-1772/73) , российский генерал-фельдмаршал (1759), граф (1733). В Семилетней войне, командуя русской армией в 1759-60, одержал победы при Пальциге и Кунерсдорфе. В 1764-71 генерал-губернатор Москвы.

---

Федор Степанович (?-1715) , российский государственный деятель, сподвижник Петра I. Обучался морскому делу за границей, в России руководил строительством кораблей. Составил проект экспедиции для отыскания морского пути в Индию через Сев. Ледовитый ок.

Салтыков

I

Салтыко́в

Алексей Александрович (р. 13.5.1934, Москва), советский кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1964). В 1959 окончил режиссёрский факультет ВГИКа. Первые фильмы - "Ребята с нашего двора" (1959), "Друг мой, Колька!" (1961, совместно с А. Н. Миттой) и "Бей, барабан!" (1962). Затем С. обращается к судьбам людей и к жизненным ситуациям, отмеченным повышенным драматизмом и открытым проявлением социальных страстей. Крупнейшая работа - фильм "Председатель" (1965); в центре картины образ современного положительного героя, коммуниста, председателя колхоза. О русской деревне в годы фашистской оккупации и послевоенного восстановления рассказывают картины "Бабье царство" (1968) и "Возврата нет" (1974). Эти фильмы, так же как фильм "Сибирячка" (1972, о секретаре райкома партии), отличают интересно раскрытые женские характеры. В 1970 поставил фильм "Директор", в котором воссоздана подлинная биография одного из строителей советской промышленности, в 1971 - "И был вечер, и было утро..." - о революционных моряках Балтийского флота.

II

Салтыко́в ("Кривой")

Михаил Глебович (ум. до 1621), политический и государственный деятель России конца 16 - начала 17 вв., боярин с 1601. В 1600-01 участвовал в переговорах с польским посольством канцлера Л. Сапеги, в 1601-02 руководил ответным русским посольством в Польшу. Активный участник заговора против Лжедмитрия I (См. Лжедмитрий I), но после воцарения В. И. Шуйского (см. Шуйские) был удалён из Москвы, получив назначение воеводой в Ивангород, затем в Орешек. В 1609 бежал в Тушино, где стал во главе наиболее пропольской группы русских феодалов. Возглавил посольство русской знати к Сигизмунду III под Смоленск, которое заключило договор об избрании Владислава IV Ваза русским царём (февраль 1610). С осени 1610 С. - помощник польского коменданта в Москве А. Гонсевского. Добивался от патриарха Гермогена осуждения первого ополчения. В октябре 1611 руководил (вместе с князем Ю. Н. Трубецким) русским посольством в Польшу с требованием присылки новых польских войск и отпуска Владислава в Москву. В Россию после этого С. уже не вернулся. От Сигизмунда III С. получил в Смоленском воеводстве крупные земельные владения.

Лит.: Платонов С. Ф., Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI-XVII вв., М., 1937.

III

Салтыко́в

Михаил Евграфович, Салтыков-Щедрин (настоящая фамилия - Салтыков; псевдоним Н. Щедрин) [15(27).1.1826, с. Спас-Угол, ныне Калязинский район Калининской области, - 28.4 (10.5).1889, Петербург], русский писатель. Отец - из старинного дворянского рода, мать - из семьи богатого московского купца. Детские годы С. прошли в усадьбе отца, в обстановке крепостнического быта, описанного им впоследствии в "Пошехонской старине". Воспитывался в московском Дворянском институте (1836-38) и Александровском (бывшем Царскосельском) лицее (1838-44). Здесь начал писать и печатать стихи. По окончании лицея служил в канцелярии Военного министерства (1844-48). В 40-х гг. сблизился с передовым кружком петербургской молодёжи - петрашевцами (См. Петрашевцы), пережил увлечение утопическим социализмом Ш. Фурье и Сен-Симона.

Первые повести С. "Противоречия" (1847) и "Запутанное дело" (1848), исполненные острой социальной проблематики и написанные в духе "натуральной школы" (См. Натуральная школа), вызвали недовольство властей: в апреле 1848 С. был арестован, а затем выслан на службу в Вятку за "... вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу и ниспровергших власти и общественное спокойствие" (слова Николая I о повестях С. - цитата по книге: Макашин С., Салтыков-Щедрин. Биография, т. 1, 1951, с. 293). В Вятке С. был назначен старшим чиновником особых поручений при губернаторе, с 1850 - советником губернского правления. Из многочисленных служебных разъездов по Вятской и смежным губерниям С. вынес богатый запас наблюдений над крестьянской жизнью и провинциальным чиновным миром. Смерть Николая I и новый правительственный курс после поражения в Крымской войне 1853-56 принесли С. в конце 1855 свободу. Вернувшись в Петербург в обстановке наступившего общественного подъёма, он сразу же возобновляет литературную работу, прерванную почти восьмилетним "вятским пленом". В программной статье "Стихотворения Кольцова" (1856) С. декларирует требования к писателям: возвышать общественно-практическую роль литературы, заниматься "исследованием" современности, социальных вопросов и прежде всего коренных нужд народной жизни. Статья была запрещена цензурой, но заявленную в ней программу С. художественно воплощает в "Губернских очерках" (1856-57), изданных от имени "надворного советника Н. Щедрина" (псевдоним, почти заменивший в сознании современников подлинное имя автора). Русская жизнь последних лет крепостного строя отразилась в первой книге С. необычайно широко и остроконтрастно: резко отрицательно по отношению к крепостничеству, чиновной администрации; скептически - к "талантливым натурам" ("лишним людям") из дворянско-помещичьей интеллигенции; с любовью и надеждой - к народному крестьянскому миру. Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов высоко оценили "дух правды" этого произведения, сильного в изображении социальной среды и социальной психологии. Очерки имели огромный успех и сразу создали автору громкое писательское имя.

Однако в это время С. ещё не решался оставить государственную службу. К тому же он полагал тогда, что само правительство, заявившее о новом либеральном курсе, способно осуществить далеко идущие прогрессивные преобразования, и хотел участвовать в них непосредственно. В 1856-58 он служит чиновником особых поручений в министерстве внутренних дел, участвует в подготовке крестьянской реформы. В 1858-62 С. - вице-губернатор в Рязани, затем в Твери. Как администратор (крепостники прозвали его "Вице-Робеспьером") С. возбудил десятки судебных преследований против помещиков-преступников, удалил со службы многих взяточников и воров. В начале 1862, вероятно, по негласному предложению властей, С. вышел "по болезни" в отставку. Жизнь и служба в провинции дали ему много материала для творчества. Вместе с тем нахождение на высоких постах губернской администрации развеяло либерально-просветительские иллюзии С., веру в возможность прогрессивного "общественного служения" на поприще государственной службы.

В годы вице-губернаторства С. продолжал печатать (с 1860 преимущественно в "Современнике") рассказы, очерки, пьесы, сцены. Некоторые из них примыкали к "Губернским очеркам", образуя вместе с ними "крутогорский цикл", другие предназначались для начатых, но распавшихся циклов - об "умирающих" и "глуповцах". Оба цикла объединялись мыслью об исторической обречённости самодержавно-крепостнического строя. Большинство этих очерков и сцен вошло в книги "Невинные рассказы" и "Сатиры в прозе" (обе - 1863). Уйдя со службы, С. предпринял попытку издания своего журнала "Русская правда", задуманного для объединения "всех сил прогресса", но правительство не разрешило этого. После ареста Чернышевского и 8-месячной приостановки "Современника" С. вошёл (по приглашению Н. А. Некрасова) в редакцию этого журнала, где вёл большую писательскую и редакторскую работу. Его ежемесячные обозрения "Наша общественная жизнь" остались выдающимся памятником русской публицистики и литературной критики 60-х гг. В 1864 в ходе полемики с журналом "Русское слово" и "почвенническими" журналами братьев Достоевских "Время" и "Эпоха" С. оказался в известной изоляции внутри руководства "Современника" и вышел из его редакции (не прекращая тем не менее принципиально авторского сотрудничества) и возвратился на государственную службу. Однако традиции "Современника", традиции Чернышевского и Добролюбова С. чтил до конца своих дней.

В 1865-68 С. возглавил Казённые палаты в Пензе, Туле, Рязани. Наблюдения, вынесенные из этой последней службы, легли в основу "Писем из провинции" и отчасти "Признаков времени" (оба - 1869) - широких художественно-публицистических картин первого десятилетия пореформенной России.

В 1868 повелением царя С. был уволен в окончательную отставку с запрещением занимать какую-либо должность на государственной службе. Тогда же он принял приглашение Некрасова стать участником обновленного журнала "Отечественные записки", призванного заменить закрытый в 1866 "Современник". Шестнадцать лет работы С. в "Отечественных записках", ставших главной литературной трибуной русской демократии 70-80-х гг., образуют центральную главу в биографии писателя. После смерти Некрасова С. возглавил редакцию журнала.

70-80-е гг. - время высших творческих достижений С. Он пишет "Историю одного города" (1869-70) - горькую и гневную книгу, раскрывшую национальному самосознанию "трагическую истину русской жизни", книгу, подготовленную циклами очерков о "Глупове" и "глуповцах" (1861-62) и "Помпадурами и помпадуршами" (1863-74). Затем следуют "Господа ташкентцы" (1869-72) и "Дневник провинциала в Петербурге" (1872), воссоздающие "господство хищничества" периода российского грюндерства; "Благонамеренные речи" (1872-76) и "Убежище Монрепо" (1878-79) - классические картины рождения капиталистической России, прихода Колупаевых и Разуваевых; "Господа Головлёвы" (1875-80) - одна из величайших, но и самых мрачных книг русской литературы; цикл "В среде умеренности и аккуратности" ("Господа Молчалины", 1874-80), где дана глубокая трактовка в новых исторических условиях "молчалинства", как одной из социально-психологических язв русского быта.

В 1875-76 С. лечился за границей. Впоследствии он ездил туда в 1880, 1881, 1883 и 1885. Реакционно-буржуазную Европу он изобразил в книге "За рубежом" (1880-1881). В 80-е гг. сила сугубо критического искусства С. достигла вершины в обличении политической реакции. Борьбе с ней посвящена неистовая в своём сарказме "Современная идиллия" (1877-81), "Письма к тётеньке" (1881-82), "Пошехонские рассказы" (1883-84). В 1884 правительство запретило издание "Отечественных записок". Закрытие журнала С. пережил тяжело. Он вынужден был печататься в чуждых ему по направлению органах либералов - в журнале "Вестник Европы" и газете "Русские ведомости". Несмотря на свирепую реакцию и тяжёлую болезнь, С. создал в последние годы такие шедевры, как "Сказки" (1882-86), в которых сжато отражены почти все главные темы его творчества; исполненные глубокого философского историзма "Мелочи жизни" (1886-87) и, наконец, широкое эпическое полотно крепостной России - "Пошехонскую старину" (1887-1889).

Творчество С., проникнутое духом освободительных и социалистических идей, демократизма и открытой борьбы с самодержавно-крепостническим помещичье-буржуазным строем, имело важное значение для русского общества, способствовало воспитанию политического сознания и гражданского протеста, обогатило русскую литературу произведениями высокой художественной и публицистической ценности. Связанное преемственно-исторически с традициями передовой русской литературы (А. Н. Радищев, В. Г. Белинский, Н. В. Гоголь, А. И. Герцен), а также с традициями великих сатириков Возрождения и Просвещения (Ф. Рабле, М. Сервантес, Дж. Свифт), творчество С. вместе с тем стало новым, глубоко оригинальным явлением искусства русского критического Реализма. Главные особенности творческого метода С. - художественное "исследование" не индивидуально-личной, но общественной сферы человека, сращённость эстетической системы писателя с прямыми суждениями и оценками, исполненными демократического протеста и открытой пропаганды новых отношений человека к миру - отношений социальной правды и справедливости. К особенностям сатирической поэтики С. принадлежат: эзоповский язык, т. е. совокупность семантических, синтаксических и других приёмов, придающих художественным элементам двузначность, когда за прямым смыслом таится второй план; искусство гротеска и интегрированные или собирательные образы как средство типизации ("иванушки", "глуповцы", "пёстрые люди" и др.). Вместе с тем художник-реалист в полной мере обладал методом психологического анализа, искусством создавать правдивые образы, мир живых людей ("Иудушка", "Дерунов", галерея рабов в "Пошехонской старине" и др.). К щедринским образам часто обращался в своей публицистике В. И. Ленин. Традиции С. нашли продолжение в творчестве А. П. Чехова (темы "пёстрых людей" и "мелочей жизни") и М. Горького (ранние фельетоны, "Сказки", "Жизнь Клима Самгина"). Некоторые произведения С. инсценированы для театра и поставлены в кино (фильм "Иудушка Головлёв", 1934).

В г. Кирове открыт мемориальный музей (1968) в доме, где писатель жил в годы вятской ссылки.

Соч.: Полное собр. соч. и писем, т. 1-20, М. - Л., 1933-41; Собр. соч. и писем в 20 тт., т. 1-17-, М., 1965-75 (издание продолжается).

Лит.: Денисюк Н., Критическая литература о произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина, в. 1-5, М., 1905; М. Е. Салтыков-Щедрин в русской критике. [Вступ. ст. и прим. М. С. Горячкиной], М., 1959; М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. [Предисл. и коммент. С. А. Макашина], М., 1957; Эльсберг Я. Е., Стиль Щедрина, М,, 1940; Макашин С. А., Салтыков-Щедрин. Биография, т. 1, 2 изд., М., 1951; его же, Салтыков-Щедрин на рубеже 1850-1860 годов, М., 1972; Кирпотин В. Я., Философские и эстетические взгляды Салтыкова-Щедрина, М., 1957; Покусаев Е. И., Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М., 1963; Яковлев Н. В., "Пошехонская старина" М. Е. Салтыкова-Щедрина, М., 1958; Жук А., Сатирический роман М. Е. Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия", Саратов, 1958; Бушмин А. С., Сатира Салтыкова-Щедрина, М. - Л., 1959; его же, М. Е. Салтыков-Щедрин, Л., 1970; Прозоров В., О художественном мышлении писателя-сатирика, Саратов, 1965; Турков А., Салтыков-Щедрин, 2 изд., М., 1965; Мысляков В., Искусство сатирического повествования, Саратов, 1966; Николаев Д. Н., "История одного города" М. Е. Салтыкова-Щедрина, в кн.: Три шедевра русской классики, М., 1971; Добровольский Л. М., Лавров В. М., М. Е. Салтыков-Щедрин в печати, Л., 1949; Добровольский Л. М., Библиография литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрине. 1848-1917, М. - Л., 1961; Библиография литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрине. 1918-1965. Сост. В. Н. Баскаков, М. - Л., 1966.

С. А. Макашин.

М. Е. Салтыков.

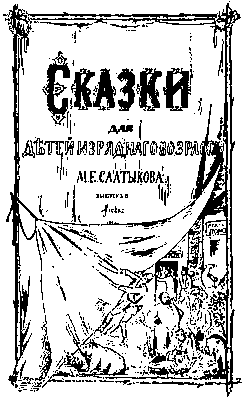

"Сказки для детей изрядного возраста". Литографированное нелегальное издание 1884.

Органчик ("История одного города"). Илл. Кукрыниксов. 1937.

IV

Салтыко́в

Николай Иванович [31.10 (11.11).1736 - 16(28).5.1816, Петербург], русский генерал-фельдмаршал (1796), граф (1790), князь (1814). С 1748 служил в гвардии, участвовал в Семилетней войне 1756-63, с 1758 обер-квартирмейстер действующей армии. В 1763-68 командовал отрядом в Польше, в 1769-70 участвовал в русско-турецкой войне 1768-74. Будучи опытным, хладнокровным и ловким царедворцем, С. в 1773 был назначен попечителем наследника престола Павла вместо Н. И. Панина (см. Панины) и одновременно вице-президентом Военной коллегии; с 1783 был воспитателем великих князей Александра и Константина Павловичей. С 1788 исполняющий обязанности президента, а в 1796-1802 президент Военной коллегии. С марта 1812 по май 1816 председатель Государственного совета и председатель Кабинета министров.

V

Салтыко́в

Петр Семенович [1698 - 26.12.1772 (6.1.1773), Марфино, ныне Мытищинского района Московской области], русский полководец, генерал-фельдмаршал (1759), граф (1733). Сын генерала С. А. Салтыкова, родственника императрицы Анны Ивановны по матери. В 1714 поступил солдатом в гвардию и был отправлен для обучения морскому делу во Францию, где пробыл до начала 30-х гг. В 1734 участвовал в походе в Польшу против Станислава Лещинского (См. Лещинский). В 1740 генерал-адъютант. Участвовал в русско-шведской войне 1741-43, затем командовал украинской ландмилицией. Во время Семилетней войны 1756-63 был главнокомандующим русской армией в 1759-60 и 1762 и одержал блестящие победы над прусской армией при Пальциге и в Кунерсдорфском сражении 1759 (См. Кунерсдорфское сражение 1759). Смещен с должности главнокомандующего в 1760 из-за разногласий с австрийским командованием и Высшим военным советом в Петербурге. В 1764-71 главноначальствующий и генерал-губернатор Москвы. Был обвинён в нераспорядительности во время чумной эпидемии в Москве в 1770-71 и уволен в отставку.

VI

Салтыко́в

Федор Степанович [ум. 2(13).8.1715], русский государственный деятель. В 1697-1700 обучался морскому делу в Голландии и Англии. По возвращении руководил строительством военных судов. В 1711 послан за границу для покупки кораблей. Из Англии С. направил Петру I (в 1713 и 1714) 2 записки с проектами разносторонних реформ: развития в кратчайшие сроки образования (в том числе женского), книгопечатания, библиотек, строительства мануфактур и расширения торговли, поиска северного морского пути в Индию и Китай, освоения Средней Азии и Сибири и др. ("Пропозиции" 1891).

Лит.: Павлов-Сильванский Н., Проекты реформ в записках современников Петра Великого, СПБ, 1897.

Салтыков, Фёдор Петрович

Салтыков Фёдор Петрович; Фёдор Петрович Салтыков; Федор Петрович Салтыков; Салтыков, Федор Петрович; Салтыков Федор Петрович

Фёдор-Алекса́ндр Петро́вич Салтыко́в (ум. ) — стольник и воевода, затем боярин, старший из трех сыновей Петра Михайловича Салтыкова, внук умершего в Польше «злокозненного» боярина Михаила Салтыкова-Кривого, отец Прасковьи Фёдоровны, жены царя Ивана V Алексеевича.

Βικιπαίδεια

Салтыков

Салтыко́в (Салтыкова) — русская фамилия. Произошла от старославянского слова салтык — образец.

Παραδείγματα από το σώμα κειμένου για Салтыков

1. Салтыков (Салтыков-Щедрин), русский писатель-сатирик, публицист.

2. - Пещерное мышление, - констатирует Андрей Салтыков.

3. Панихиду возглавил протоиерей Александр Салтыков.

4. Конкурсным управляющим утвержден Салтыков Михаил Вадимович (г.

5. Одно -"Салтыков", а другое - "Щедрин". Два героя.